La estructura vidriada destellaba, casi ofensiva, entre los árboles del bosque. El

centro de permanencia Tamacat emanaba una vibración constante. En la recepción,

Mateo observaba un holograma de dos mujeres: su madre y su abuela. Se detuvo en

sus rostros.

Recordó cuando hace trescientos años, todo empezó.

Los tonos verdes claros de la asimetría de las sierras de La Quebrada de San

Vicente lo reconfortaban. Un contraste brutal con el gris de Toronto.

—Vos sos de esta zona, ¿no? —preguntó su compañero de viaje.

La curva ceñida apareció sin aviso. La Ford Ranger se aferró al asfalto. El logo de

la minera Wealth Minerals reflejó un destello fluorescente.

—Así es. Nací justo en este pueblo —respondió Mateo.

Un coro chillón de cotorras verdes se hizo notar. Bajó el vidrio para escucharlas.

—¿Y tenés familia?

—Solo mi abuela.

Las imágenes de su madre lo acompañaron en la carretera: el patio frondoso, las

sierras a la espalda. El gesto incansable de su abuela. Aceleró.

No te vi más. Me dejaste.

Estacionó frente a la posada. La cafetería estaba repleta.

—Es por la sanadora —le dijo el conserje.

—¡Pensé que era por mina! —comentó Mateo, sorprendido.

Esa noche no durmió. Recuerdos regresaron como un golpe: luces en el campo,

su abuela en una rogativa, su padre llorando en pasillo del hospital. La negrura

cuando el cáncer se llevó a su mamá. Y luego, sus dos abuelas discutiendo en la funeraria

—¿No eras sanadora? Te la llevaste a la nada. —gritó su abuela paterna.

La otra huyó a las sierras.

Abrió la ventana. La luna recortaba las montañas. Una sombra luminosa. ¿Una

forma conocida? Un zumbido. Una resonancia en las piedras.

¿Mamá?

Al día siguiente lo recibieron en el laboratorio de la minera. Su beca en Canadá lo

ayudó a conseguir el empleo. Revisó los mapas: el área 736 estaba marcada con rojo,

cerca de un dique.

—Sí, las muestras son de allí —le dijeron.

Sobre las mesadas, los equipos. El espectrómetro de masas impecable. Dos tubos

rotulados: Neodimio (Nd) y Praseodimio (Pr) y un tercero sin rotular. Tierras raras.

Comprobar.

Por la tarde firmó unos papeles.

—¿Su segundo apellido es Tamacat? —preguntó el responsable de recursos

humanos.

—Sí.

—¿Como la sanadora del pueblo?

—Es de origen Kâmîare. —respondió Mateo, clavando la mirada —. Sí, como la

sanadora.

El reloj marcaba las veinte. Quedaban poca gente en el yacimiento Del Molle. La

puerta del laboratorio se abrió.

—Ingeniero, lo buscan —dijo una secretaria.

¿Quien?

Caminó por el pasillo. Los ventanales vibraban con una resonancia única.

Imaginó cristales. Sobre el sector del área 736 vio cómo se refractaban luces verdes azuladas.

En la sala de espera se quedó sin aliento. Ella. Sentada, las manos en las rodillas.

El pelo largo y entrecano.

—Volviste, mi niño —le dijo la abuela como si nada hubiera pasado.

Años de espera. De ese calor conocido. El olor familiar lo tomo desprevenido. La

oyó hablar sin escuchar, hasta que una frase lo atravesó.

—No pude curarla —sollozó la abuela —, pero ahora sí.

—Por favor, cállate.

—La montaña me ha dicho.

El nieto la miró absorto.

—¿Qué dices? ¿No te da vergüenza?

La voz de su padre lo alcanzó desde años atrás: “Se lo buscó, hijo. No quiso

tratamientos. Tu abuela la convenció”

Los ojos de la anciana eran los de su madre. Se perdió en ellos.

—Rogué tanto, Mateo. Ahora, las personas viven más tiempo. —Déjame

© Universidad Internacional de La Rioja

(UNIR)

mostrarte.

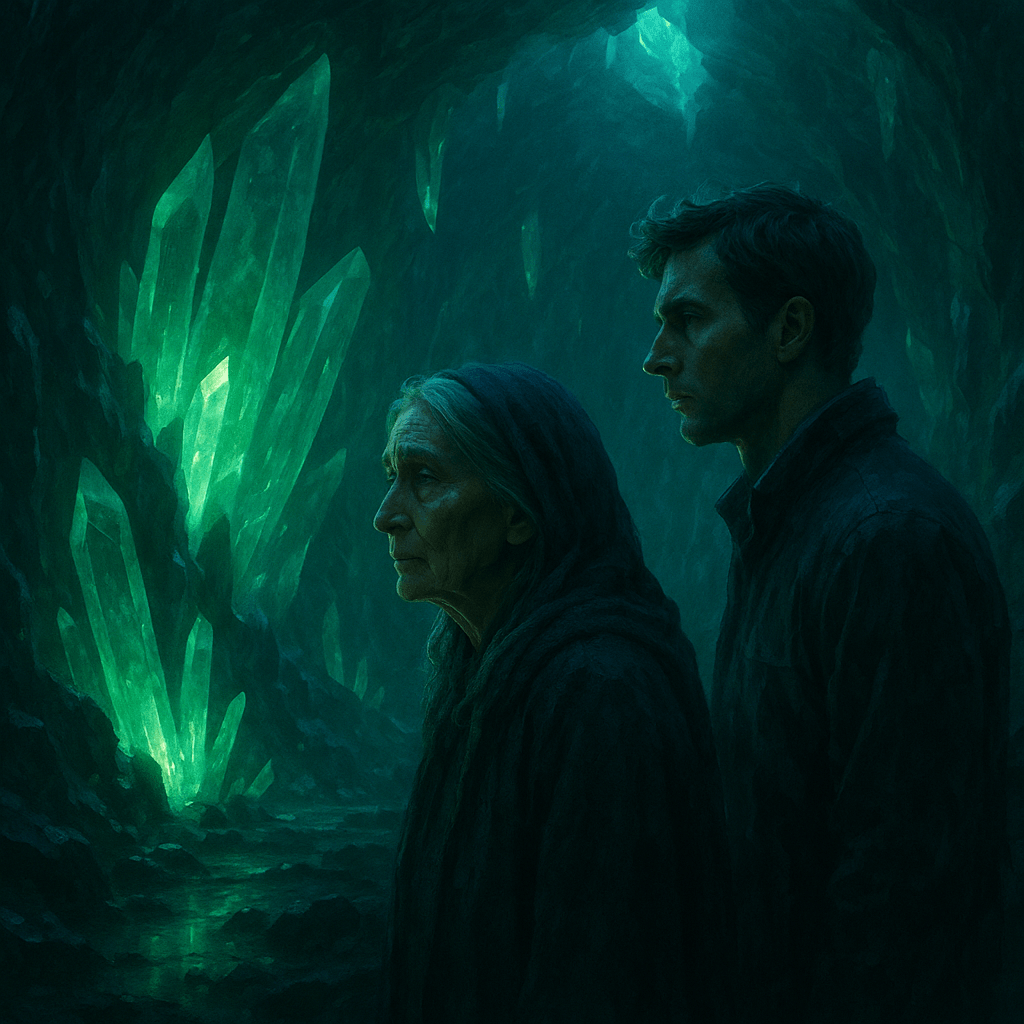

La siguió por laderas. Las luces fluorescentes. Una gruta oculta.

—Pasa, mi niño.

Descendieron metros bajo tierra. Cristales verdosos pendían desde el techo. El

zumbido resonante de los cristales en la cueva.

—Es el corazón de la montaña —comentó la abuela.

La estructura cristalina parecía respirar.

—La gente se cura. Antes rogué, pero no funcionó —susurró—. La Pachamama se dejó ver.

Mateo, con su mente entrenada, veía números. Emisiones electromagnéticas.

—Es terbio, abuela…

Un hormigueo subió por su brazo: radiación de baja frecuencia. Concentraciones

imposibles. Un campo capaz de alterar tejidos celulares. Reactivar telomerasas. Esas

enzimas que previenen el envejecimiento celular.

¿Y si puede volver a cero el tiempo biológico?

Retrasar la muerte.

Su abuela lo había encontrado. No alcanzó para su madre.

Al otro día, entregó el informe a Wealth Minerals. Su abuela murió en 2027.

Tampoco quiso tratarse.

La primera patente se obtuvo en 2028.

Cuarenta millones de dólares por sesión.

Las sierras se convirtieron eran una cicatriz.

Trescientos años después, cerró el holograma en el Centro de Permanencia.

Una última frase perduró en aire: La esperanza de vida pasó de 73 a 340 años.

Nota de autor

Este cuento nació como un ejercicio de narración: pasar del género fantástico a la ciencia ficción en menos de 800 palabras. Pensé que sería sencillo hasta que me enfrenté al límite real del espacio. Lo fantástico exige sugerir, dejar zonas de duda; la ciencia ficción, en cambio, pide explicar, dar hipótesis, nombrar lo que antes era misterio. El desafío fue lograr que ese cambio de registro ocurriera dentro del propio movimiento del relato, sin romperlo.

En medio de ese experimento de géneros se mezclaron otras cosas que no planeé: el regreso al lugar de origen, el duelo por la madre, el conflicto con las abuelas, y un elemento real que siempre me impactó: la presencia de mineras canadienses y tierras raras en San Luis. Quería que la historia tuviera los pies en un territorio concreto incluso cuando empezara a volverse especulativa.

El resultado es este cuento breve, que empieza en la intuición y en lo inexplicable, y termina en un descubrimiento científico que modifica el destino humano. Me costó encontrar ese equilibrio, pero el ejercicio me enseñó algo: a veces los géneros no se cambian por técnica, sino porque el propio personaje —y la herida que arrastra— te empujan a hacerlo.

Deja un comentario