El pasillo parecía interminable. La luz se concentraba en un amarillo cerca del techo, que se desvanecía en el zócalo. Por la mañana las personas lo recorrían en busca de ayuda; por la noche, unos pocos la ofrecían. A intervalos, los olores a lavanda ascendían desde el suelo, impregnando el aire.

La primera vez que lo crucé era practicante en la guardia. Me dejé la barba tipo candado para parecer mayor. ¡No creo que haya servido de mucho!

Un ambo azul gastado venía caminando por el centro del corredor y me dijo:

—Llévalo por el pasillo central, doblá a la derecha… En la sala de diálisis, golpeá. Ahí va.

Empujé la silla de ruedas. El muchacho, de mi edad, me observó en silencio. Miré su brazo, con venas enormes, aferrado al apoyabrazos.

—Me llamo Mario —comentó entre suspiros—. Estoy con peso.

No entendí a qué se refería. Empujé despacio.

—¡Rápido, que me falta el aire! —me rogó.

¿Dónde estaba la sala de diálisis?

Noté la dificultad de Mario para respirar.

El cartel me recibió: “No entren. Solo personal autorizado.”

Las enfermeras lo recibieron entre alarmas y murmullos.

—Llegó mi rey —dijo alguien desde adentro.

Mario rió con esfuerzo. Era una linda risa. Me gustó.

Quise mirar, pero un enfermero señaló el cartel. Ese límite invisible. El primero de tantos.

Pasaron meses de preparación para el examen de residencia. En ese tiempo llevé decenas de pacientes desde la guardia a ese recinto misterioso.

Un día, la profesora Ana María —jefa del servicio— estaba en la puerta. De atrevido, le pregunté:

—¿Puedo entrar?

Me observó con curiosidad. Tenía una lapicera y con ella señaló el cartel. Sus ojos veloces y su boca roja.

—¿Va a rendir? —preguntó, mirando mi guardapolvo de practicante.

Asentí.

—Bueno —dijo—, ya sabe lo que tiene que conseguir.

La puerta se abrió recién cuando fui residente. Al principio me asustaban los ruidos de las máquinas y las urgencias que allí explotaban.

—Doctor, fíjese la bomba de sangre que chicotea —me dijo Sara.

Era alta y flaca. Tenía un hijo al que adoraba. Todo lo hacía velozmente, incluso hablar. Llevaba un ambo celeste lleno de pines.

—¿Qué significa “chicotea”? —pregunté.

El paciente se rió. Ella levantó los ojos al cielo y sonrió.

—Que la guía arterial se mueve en el carril de la bomba… entonces no logra la velocidad que debe —explicó mientras registraba en un folio.

Detecté cómo la sangre bailaba en el tubo de plástico al ritmo de esa orquesta mecánica que nunca olvidaría. Esa tarde, Sara y Graciela, la supervisora, me tuvieron dos horas hasta que armé bien el aparato de hemodiálisis.

Detrás de la sala de diálisis había un cuarto con una mesa, un par de sillas y alguna placa radiográfica. Éramos seis residentes, todos con nuestra libretita negra en el bolsillo: medicamentos, protocolos. El de segundo sostenía una placa de tórax y preguntaba:

—¿Cuánto peso le sacás?

Recordé a Marito, con sus bocanadas pidiendo aire, y la máquina logrando que respirara.

Con el correr de la experiencia, fueron las historias de esa sala las que llenaron mi tiempo. Cuando domás las alarmas, quedan las almas con ganas de hablar.

Hay un día sellado en mi vida.

—Doctor, vaya a hablar con la señora Pereyra —ordenó Graciela, con esa autoridad que te hacía olvidar lo hermosa que era.

El recinto era un rectángulo blanco. Ocho equipos a cada lado, dieciséis vidas atrapadas en sesiones de seis horas.

El tiempo, en su sabiduría, se llevaba esas horas.

Si lo dejabas.

La luz atravesaba las ventanas altas. Sarita regulaba las persianas esperando que los pacientes durmieran. Los que podían.

Un destello rojo y la alarma del último equipo interrumpieron la calma.

Marito estaba en el sillón vecino. No me miró al acercarme: su mirada buscaba las ventanas.

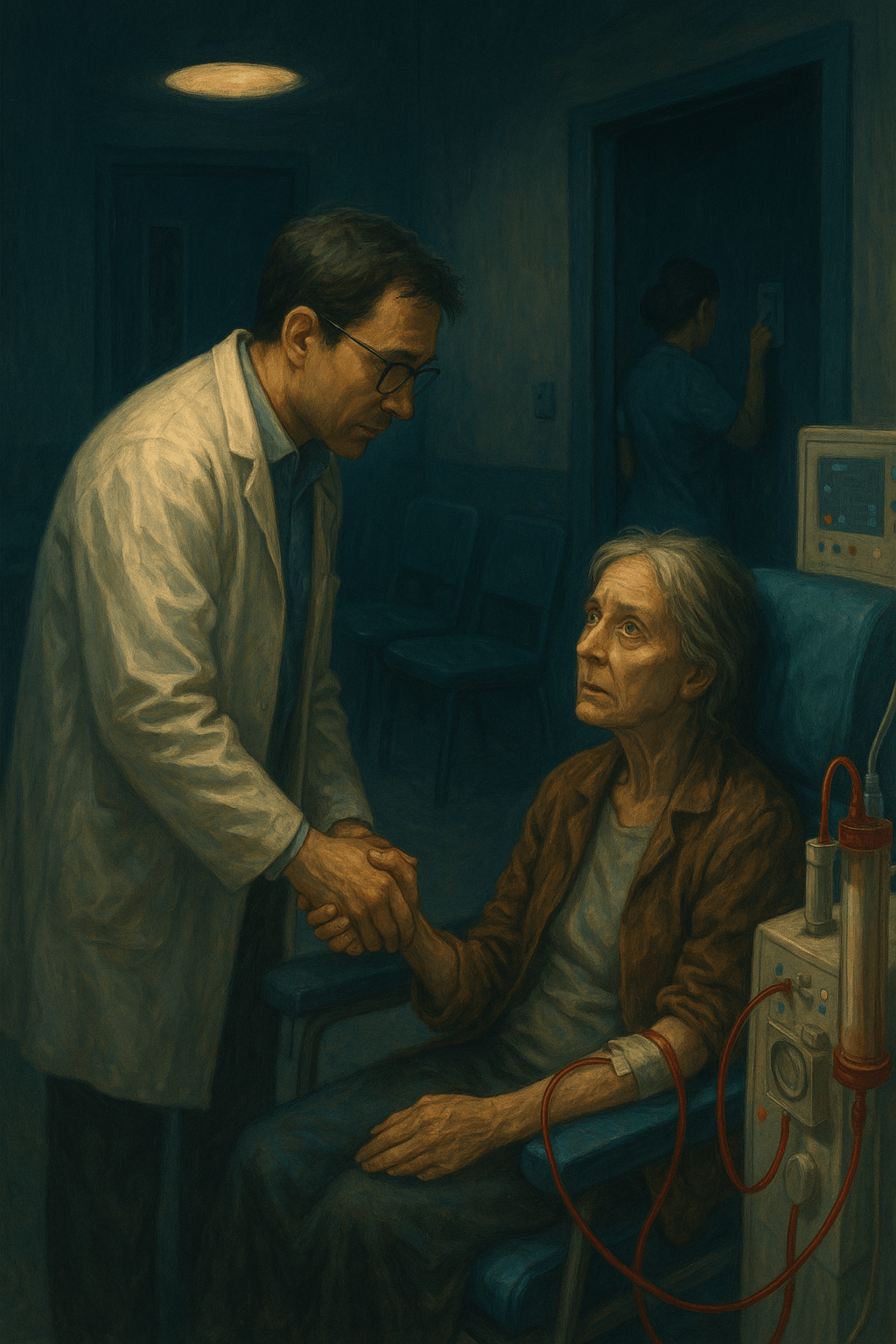

El sillón azul contenía a la paciente. Sin querer, toqué la rueda, que chilló al moverse. Sus ojos negros me observaron. Su cara pálida contrastaba con la lucidez de su mirada.

Mi piel sintió el frío de su aura. Sara, a mi lado, canceló la alarma.

Observé la piel delgada de su mano atada al apoyabrazos, reteniéndola en este mundo. Con un gesto, señalé la sujeción.

—Si se mueve, doctor, se pueden salir las agujas —aclaró Sarita, y fue a ver a otro paciente.

Los puños apretados de la mujer, el metal fino incrustado en su piel.

—No puede salir ni moverse —pensé. Sabía que era así, pero su presencia quería escapar. Y yo lo intuía.

Seguí con la mirada el fluir de la sangre. La guía estaba fría como la máquina. Toqué su frente en busca de calor y le tomé la presión en el otro brazo.

Un aliento a cetonas, dulzón y áspero, me golpeó. Sara me miraba desde el otro puesto. Embebí alcohol en una gasa y suspiré: el desinfectante impregnó el aire.

Sobre el equipo de diálisis , la cartilla. Leí su nombre: Argentina.

Su voz era grave, con eco.

—Doctor, no doy más. Me duele la espalda. Póngame algo —pidió.

Era una voz de orden. Miraba a los costados, como buscando…

Luego, más amable:

—¡Por favor, doctor!

En la pared blanca algo se movía. Una sombra se acercaba. Me tomé el pulso, incrédulo.

Sara me hacía señas:

—Quiere un calmante, pero ya le di varios —aclaró, mostrando el cárdex.

Se acercó a mi oído y murmuró cautelosa:

—No mire. No busque.

Sobre una bandeja metálica, dos ampollas de morfina.

Argentina me tomó la mano. Su piel era áspera, húmeda de un sudor pegajoso.

—Yo sé, doctor, que son ellos —susurró—. Hacen que no funcionen los medicamentos.

El zumbido de las máquinas me aturdía. Graciela me tocó el hombro en ayuda.

—¿Dipirona, doctor, le parece? —aseguró, cargando una jeringa.

Asentí. Me faltaba el aire.

El paciente de al lado me chistó. Era Marito.

Me acerqué y lo saludé con un beso.

—Era policía, de las bravas —musitó.

Sus pequeñas manos me aferraron.

—Ve gente. Cuando oscurece.

Un quejido de Argentina en su sillón. Un sollozo tenue. La sombra estaba sentada a su lado. El fluorescente titilaba.

—Sácame, Sarita, antes que se vaya la luz —rogó Marito.

Graciela desconectaba a una abuela del frente. Ella misma se sostenía los algodones en el sitio de punción. Cuando pudo, se fue.

Solo quedaba ella. El murmullo doliente en el último sillón.

Me senté junto a Argentina. Enfrente, la sombra oscura se escabullía entre la máquina y el zócalo.

—Falta poco, en diez minutos ya sale —le dije.

Las ventanas se oscurecían. Gotas de lluvia golpeaban los vidrios.

La sala estaba vacía.

—Ya están grises las paredes —comentó—. ¿Escucha ese sonido?

— ¿Cómo?

— Ese ruido… eléctrico, es el mismo de la picana.

Un picor en mi garganta.

— Ellos me suplicaban. En La Perla— susurró Argentina.

Una canción fluyó en mi memoria: ¡Vamos, vamos Argentina!

Diez años cumplidos en mayo. Figuritas del Mundial 78. El mate en la cocina.

Mi padre, con su cabello rubio despeinado. Sus cigarrillos negros en la mesa. Me vio flamear la bandera.

—No seas pelotudo, hijo. Están matando gente en La Perla —me dijo, suave, imborrable.

Un quejido me devolvió a la sala. Argentina me aferraba.

—Los ve… estoy segura de que los ve —me dijo.

Y yo, los veía.

—Torturé gente —confesó, impávida.

El pulso mecánico de las máquinas vencía al silencio. Vi la ampolla de morfina. Le pedí a Sara que le aplicara una dosis.

La paciente me retuvo.

—No se vaya. No me deje sola —rogó.

Las sombras entre los equipos me llevaron al recuerdo del Citroën Ami 8 naranja de mi viejo.

—Ahí es —señaló, deteniendo el auto—. Eso es La Perla. Un cementerio vivo. El descampado era enorme a las afueras de la ciudad de Córdoba.

Y no lo he olvidado.

El sollozo de Argentina retumbaba.

Sara desconectó al último paciente.

Argentina me miró. En sus ojos había recuerdos. Nombres borrados. Pasos que se alejaban.

—¿Siente el olor?

— ¿Qué olor? —pregunté.

—A carne quemada —contestó.

Tosí. Lo sentí. Lo viví.

Ella respiraba con dificultad.

—Vendrán —dijo.

Graciela me llamó.

—No me deje sola. No apague la luz. Ellos vienen en la oscuridad —rogó Argentina.

Me alejé. Las presencias, las sombras tenían rostro y lágrimas. Querían sus nombres.

Fui con la jefa de enfermeras.

—Siempre hay una rutina… En un minuto viene el camillero — me dijo.

Desde el fondo, Argentina gritó:

—¡No me apaguen la luz! Si oscurece, no me veo…

Fui a buscar mi mochila. La luz blanca seguía encendida en ese momento.

Me detuve en la puerta de salida. Entonces lo oí:

El click seco del interruptor.

Sara me miraba desde el umbral a lado de la perilla.

No dije nada. No lo impedí.

Vi a mi padre en el volante del Citroën.

Siempre querré sus nombres. Siempre querré sus cuerpos.

Me retire con mi memoria.

Nota de autor

Escribí este relato desde el límite donde la medicina se cruza con la memoria. El narrador —un médico que observa y recuerda— intenta sostener la precisión de la clínica mientras lo real se contamina de presencias. En ese borde, la palabra se vuelve un instrumento de diagnóstico, pero también de redención.

El texto busca mantener la tensión entre lo medible y lo invisible: la respiración, el zumbido de las máquinas, la luz que se extingue. Lo ominoso no proviene de la muerte, sino del regreso de lo humano allí donde creíamos haberlo extirpado.

Cada detalle —una silla que chirría, una voz que pide luz, una ampolla sobre la bandeja— opera como una unidad simbólica. Nada sucede fuera del plano del testigo: la primera persona no confiesa, revela. Su mirada transforma el pasillo hospitalario en un corredor de conciencia, donde los vivos conviven con sus sombras y el tiempo se detiene en un pulso.

Pero debajo de toda técnica, hay una intención más simple: recordar.

A veces la escritura es eso, un modo de seguir caminando por pasillos que ya no existen, de escuchar las voces que aún respiran entre el ruido de las bombas y el aire.

Lo escribí para que la luz quedara encendida un poco más, antes del clic final.

Replica a Gustavo Lorenzo Moretta Cancelar la respuesta